5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 57, ...

これらはすべて、4で割ると1余る数です。しかも、自分自身と1以外の数で割ることが出来ないので素数です。このような数を4n+1型の素数と呼びます。

このような素数に対しては、次のような疑問が沸いてくるでしょう。

果たして4n+1型の素数は、無数に存在するのか。

無数に存在したとして、どの程度の頻度で分布するのか。

表題であるディリクレの算術級数定理は、上記のような疑問に応える素数に関する定理です。

図1:ペーター・グスタフ・ディリクレ(1805-1859)

ディリクレ(図1)は4n+1型の素数を、より一般的に an+b の形で考えました。

ここでaとbは互いに素であるとします。互いに素という条件を付けたのは、互いに素ではないa, bを使って an+b としたとき、そのような形をした素数は(bが素数の場合のbそのものを除けば)存在しないからです。

たとえば6n+4の場合(a=6, b=4 となり互いに素ではない)、

4, 10, 16, 22, 28, 34, ...

となりいつまでたっても素数が現れません。すべての数が、a, bの最大公約数である2で割り切れてしまいます。

ところで算術級数とは等差数列の和ことで、すなわち an+b という形で書ける数の和のことを算術級数と呼んでいます。ディリクレの算術級数定理はこのような和に関する定理です。

算術級数定理に行く前に、一般の素数に関する定理についてお話ししておきましょう。

一般の素数に関する定理

一般の素数については、たとえば次のような定理が知られています。

素数の逆数の和 [オイラー]:

ただし左辺は、

以下のすべての素数

に対して和をとる。

この式は、以下のすべての素数の逆数の和が、右辺の式で評価できるということを主張しています。右辺の式は十分大きな

に対して発散するため、素数の逆数の和も発散級数となります。

素数定理 [ガウスにより予想]:

以下の素数の個数

は次の式で表せる。

は対数積分と呼ばれていて、次のような関数として定義されます。

補足:近似の意味

双方の公式に出てくる「」は、左右の関数が十分大きい

に対して近似される、という意味を表す数学記号です。

ところで、近似というと数学らしくないと思うかもしれません。実際、数学における「近似」は、もっと厳密に定義されています。たとえば、先ほどの例で言うと、

ディリクレの算術級数定理

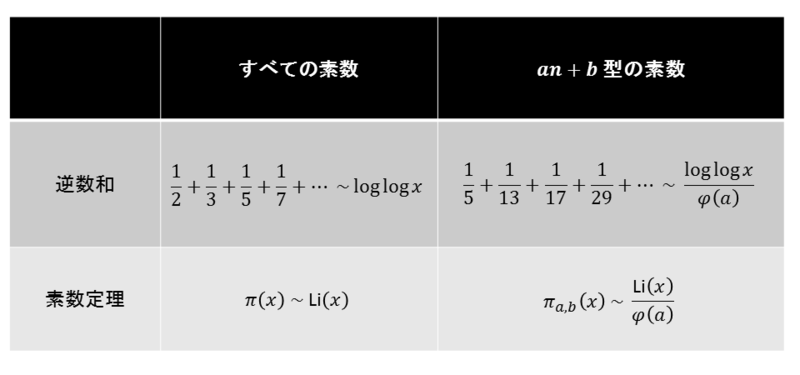

ディリクレの算術級数定理は、上記の素数に関する定理とほぼぴったり対応しています。

ただし、対象とする素数が、an+b型の素数である、という点が異なります。もちろん、冒頭で述べたとおりaとbは互いに素です。

算術級数定理:

ただし左辺は、以下で

と表せるすべての素数

に対して和をとる。

(,

は互いに素)

算術級数の素数定理:

,

を互いに素な整数としたとき、

以下で

と表せる素数の個数

は次の式で表せる。

双方の式で出てくる はオイラーのトーシェント関数と呼ばれていて、次のように定義される関数です。

オイラーのトーシェント関数:

(

以上

以下の整数で

と互いに素な整数の個数)

ガウスやオイラーの式と比較してみると、ディリクレの式は単純に で割っただけであることがわかります。

このようにディリクレの算術級数定理は、 で割った点を除けば、ガウスやオイラーの一般の素数に関する定理に対して、非常に美しい対応関係を持っています。

まさに一般化になっているわけです。

an+b型の素数が無数に存在することの証明

上記の式を認めれば、この証明は簡単です。

算術級数定理の右辺は で発散します。したがって、左辺も発散するわけですが、そのためには an+b 素数の個数が無数に存在しなければなりません。

これであっさり最初の疑問に答えることができました。

補足:トーシェント関数で割るということの意味

オイラーのトーシェント関数 で割るということの意味は、直感的にわかりにくいかもしれません。細かい証明が要らないのであれば、具体例を考えることで理解できます。

たとえば、 を 4 としてみましょう。

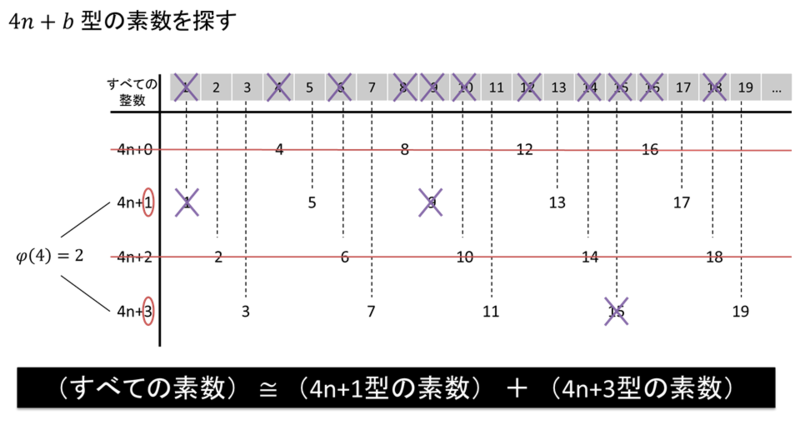

図2のように、 のパターンとしては 0, 1, 2, 3 の 4 パターンですね。

図2:a=4の場合の an+b 型の素数

ここで、an+b が 「 = 4 と互いに素な b の場合だけ素数になり得る」と考えると、「an+b が素数になり得る

のパターン」は 1, 3 の 2 通りです。

またすべての素数は、この 2 通りのパターンのいずれかで分け合うことになりますから、図のような式が成り立つわけです。

ところでディリクレの主張は、十分大きな を取ったときには、

以下の素数は、それぞれのパターンのどれかに偏ったりせずに、均等に分配されるということです。つまり、4n+1, 4n+3 のそれぞれのパターンにおける素数の個数は、全体の素数の個数を 2 で割ればよいのです。

ここで、「an+bが素数になり得る 」のパターン数である 2 は、「aと互いに素なbのパターン数」でもありますから、これはトーシェント関数

にほかなりません。

よって一般的には、「an+b 型の素数の個数は、全体の個数をトーシェント関数 で割ったものである」ということが言えるわけです。

まとめ

以上をまとめると次の表になります。

図3:一般の素数定理と算術級数定理の対応

以上を用いて、冒頭の質問に答えるとしたら、次のようになるでしょう。

4n+1型の素数は無数に存在する。

その分布は一般的な素数のちょうど半分程度である。

算術級数定理には、歴史的にはもう少しだけ重要な意義があります。

ディリクレはたくさんの業績を出した、言わば超一流の数学者の一人ですが、とりわけ「L関数」と呼ばれる道具の発明は後世に影響を与えました。L関数は、算術級数定理を解決するために導入されたのですが、素数の理論と複素解析をつないだ最初の道具でした。

この影響をもろに受けた人物が、リーマン予想で有名なあのベルンハルト・リーマンです。リーマンは、もともと幾何学や複素解析に興味があったそうなのですが、ディリクレのL関数による素数へのアプローチに影響を受けて、素数の理論に興味を持つようになったそうなのです。L関数はゼータ関数のちょうど一般化になっているのですが、具体的な定義を紹介するのは今日はやめときましょう。

このあたりの歴史的な背景は、次の書籍が詳しいです。興味がある方はぜひ読んでみてください。

- 作者: マーカスデュ・ソートイ,Marcus du Sautoy,冨永星

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2013/09/28

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (13件) を見る

今回は、算術級数定理への興味から始まって、その位置付けを数式的な対応関係から追ってきたわけですが、まとめてみてやっぱり美しいなと感じるに至りました。

なんだか数学って芸術みたいだなと思いませんか。

それでは、今日はこの辺で。